色差儀的發明是經過了一系列的科學研究和技術發展逐步形成的,不能簡單歸屬于某個人。以下是關于色差儀發明和發展過程的詳細概述。

色彩空間的建立

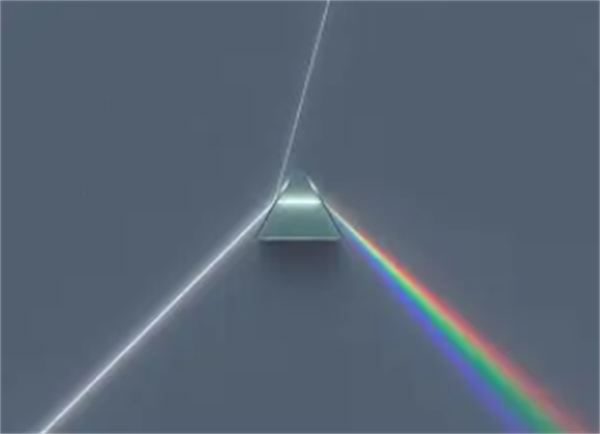

17世紀,牛頓使用玻璃棱鏡證明了一束白光可以被分成可見光譜。他在實驗中通過折射和彎曲光線,將其分成單色光,為我們提供了一種描述我們可見顏色范圍的有意義的方式,即ROY G. BIV - 紅色,橙色,黃色,綠色,藍色,靛藍和紫色。

基于這種認知,牛頓開發了Newton Color Circle(牛頓色環),開始對互補色和加色混合進行有趣的研究。

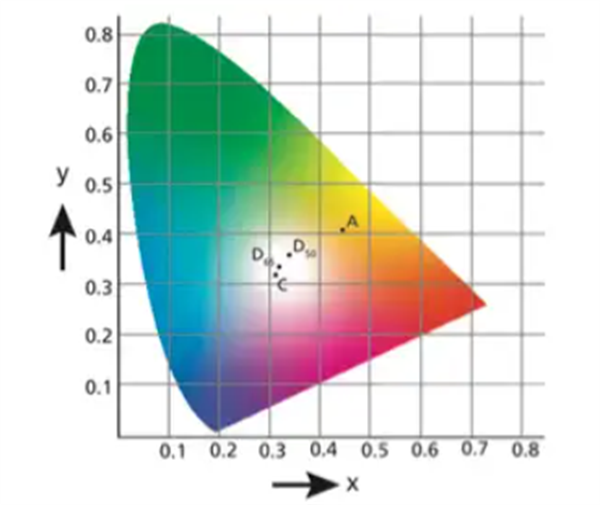

1931年,國際照明委員會(CIE)將Guild和Wright的研究發布為1931 RGB色彩空間,進而形成了CIE 1931 XYZ色彩空間。雖然這些數學方程式幫助我們量化了人類對色彩的視覺反應,并且是顏色測量設備的基礎,但是科學家們很快就認識到這個由如此多綠色組成的二維模型并不完美。

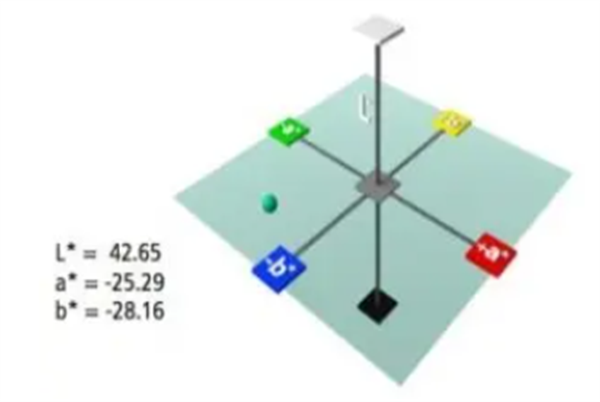

1952年,Richard.S.Hunter博士創立了Hunter L、a、b色立體空間。這個色度空間中,L代表顏色的明亮度,a值代表顏色的紅綠值,b代表顏色的黃藍值。所有物體的反射及透射色均可以用Hunter Lab色空間來表示。

通過這一顏色模型,亨特開發了一種在色彩空間中繪制精確顏色的方法,并使用Delta E表征總色差。這一發明將XYZ三刺激值表色系統更直觀地展現在世人面前,為后來色差儀的發明奠定了重要的理論基礎。

31年后,CIE發布了一個更新的模型 - CIE L * a * b * - 只對亨特的原始數學方法做了一些小改動。如今,它是報告色度值的推薦方法,也是我們許多顏色測量儀器使用的數學方法。

色差儀的初步研發

50年代,基于Hunter Lab色空間的理論基礎,美國一家公司發明了世界上第一臺色差儀,用于測量和評估物體顏色的差異。

色差儀的技術發展

隨著科學技術的進步和人們對色彩管理要求的提高,傳統的三刺激值型色差儀已經不能滿足客戶的需求。研發人員開始尋求更精確、更高效的測量方法。

在這種背景下,分光電腦色差儀應運而生。這種色差儀依據分光光度法測定被測物質在特定波長處或一定波長范圍內光的吸光度或發光強度,從而對物質進行定性和定量分析。分光電腦色差儀的出現,極大地提高了色差測量的精度和效率,滿足了市場對色彩管理的高要求。

當前,色差儀也在不斷進行技術創新和升級。例如,一些先進的色差儀已經具備了自動化、智能化、高精度等特點,能夠更快速、更準確地測量物體的顏色差異。同時,隨著物聯網、大數據等技術的融合應用,色差儀的測量數據可以實現遠程傳輸和云端存儲,為企業的色彩管理提供了更加便捷、高效的解決方案。